自洪武年间,明朝就开始对吉林地区松花江、图们江和长白山一带的女真部族进行招抚。明朝对东北地区的部族主要采用羁縻统治的方式,并建立了许多羁縻卫所。这些羁縻卫所具有臣属的性质,卫所官员要定期进京朝贡❶。从永乐元年(1403年)开始,女真各部首领相继入京朝贡。到永乐七年(1409年),明朝在东北各地普遍设立卫所❷。

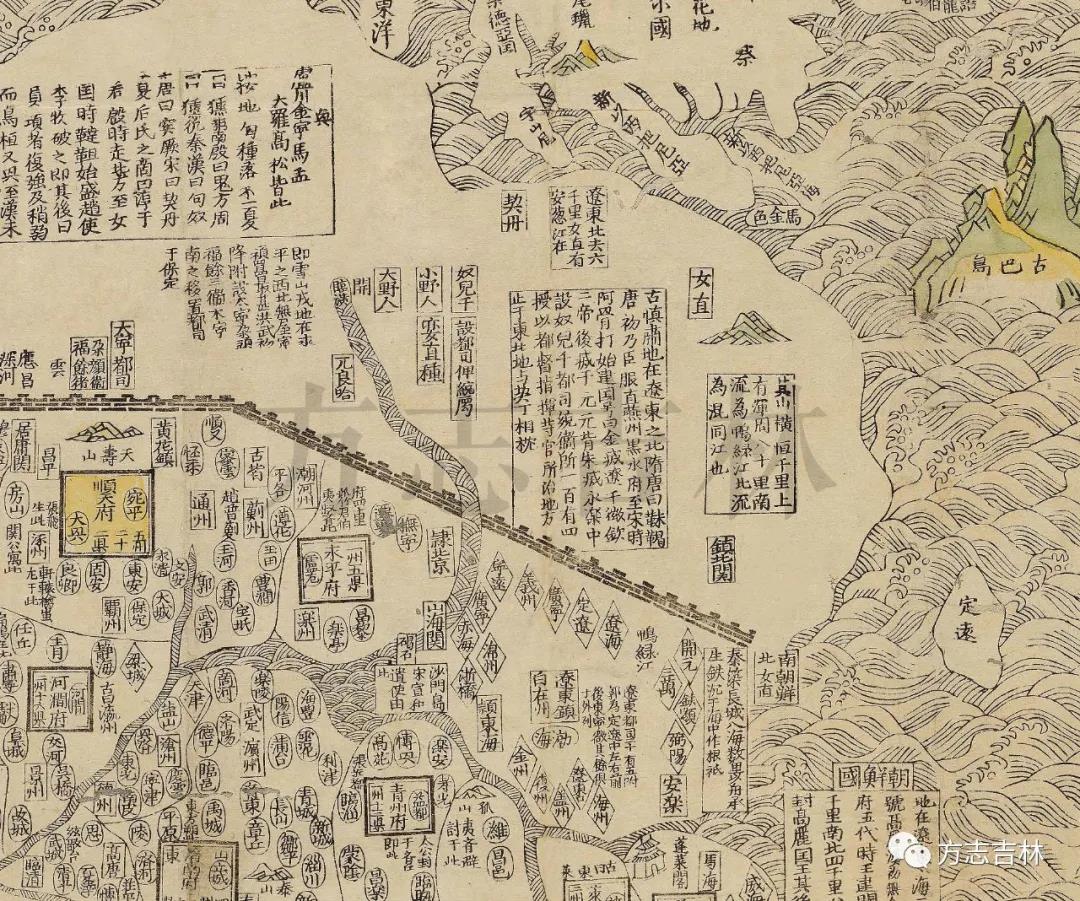

《大明九边万国人迹路程全图》( 局部)

该图由王君甫编印,于清康熙二年(1663年)付梓。图中标记了“奴儿干”“兀良哈”“契丹”“女直”的位置,并配以文字说明,为我们了解明代吉林地区提供了参考

永乐七年(1409年),明朝决定在黑龙江下游恒滚河口的奴儿干(今特林)建立奴儿干都指挥使司,简称奴儿干都司。奴儿干都司是明朝设在东北地区的主要管理机构,统一管辖包括今吉林省在内的东北地区的各个卫所及当地的蒙古和女真部族。这些部族在接受明朝赏赐的同时,还需要向明朝进贡。

奴儿干都司设立后,一位史书中鲜有记载的历史人物对奴儿干都司的发展起到了推动作用,他就是亦失哈。亦失哈本为海西女真人,从明成祖永乐年间到宣宗宣德九年(1434年),他先后十次以钦差大臣的身份巡抚奴儿干地区。

奴儿干都司管辖地区内出土过许多明朝文物,永宁寺碑和阿什哈达摩崖石刻就是其中的重要代表。永乐十一年(1413年),明朝政府在永宁寺立碑,上刻《永宁寺记》,宣德八年(1433年)又增立一碑,上刻《重建永宁寺记》;阿什哈达摩崖石刻位于今吉林市东南15千米的大阿什哈达屯,记载了明将刘清在永乐十九年(1411年)和宣德七年(1432年)领军至此的事迹,是明朝在吉林地区实施行政管辖的宝贵记录❸。永宁寺碑和阿什哈达摩崖石刻很好地印证了明朝对吉林地区的管理,两者已成为研究奴儿干都司以及明朝对东北地区管理的重要史料。

为了加强各卫所与中央的联系,方便各卫所向中央的朝贡,明政府加强了奴儿干都司管辖区内的交通建设。其中有六条朝贡路经过今吉林省,其中主要的4条分别是:1.“海西东水陆城站线”,这条线路南接辽东都司,可达北京。2.“海西西陆路线”,越松花江、洮儿河到兀良河。3.“开原东陆路至朝鲜后门线”,从开原出发,经纳丹府城进入朝鲜北部。4.“纳丹府东北陆路线”,由纳丹府东北行经那木剌站(今吉林省桦甸市暖木)、善出、阿速纳合、潭州(今吉林省敦化市敖东城)、古州(在今黑龙江省牡丹江市西南)到达旧开原,再南下到毛怜(在今吉林省珲春市境内)❹。

在管理女真各部的过程中,明朝在吉林地区也建立了一些城市,其中乌拉古城就是重要代表。乌拉古城位于今吉林市龙潭区乌拉街镇,是明代扈伦四部之一乌拉部的驻地❺。乌拉古城的建立体现了明王朝对该地区的有效管辖。

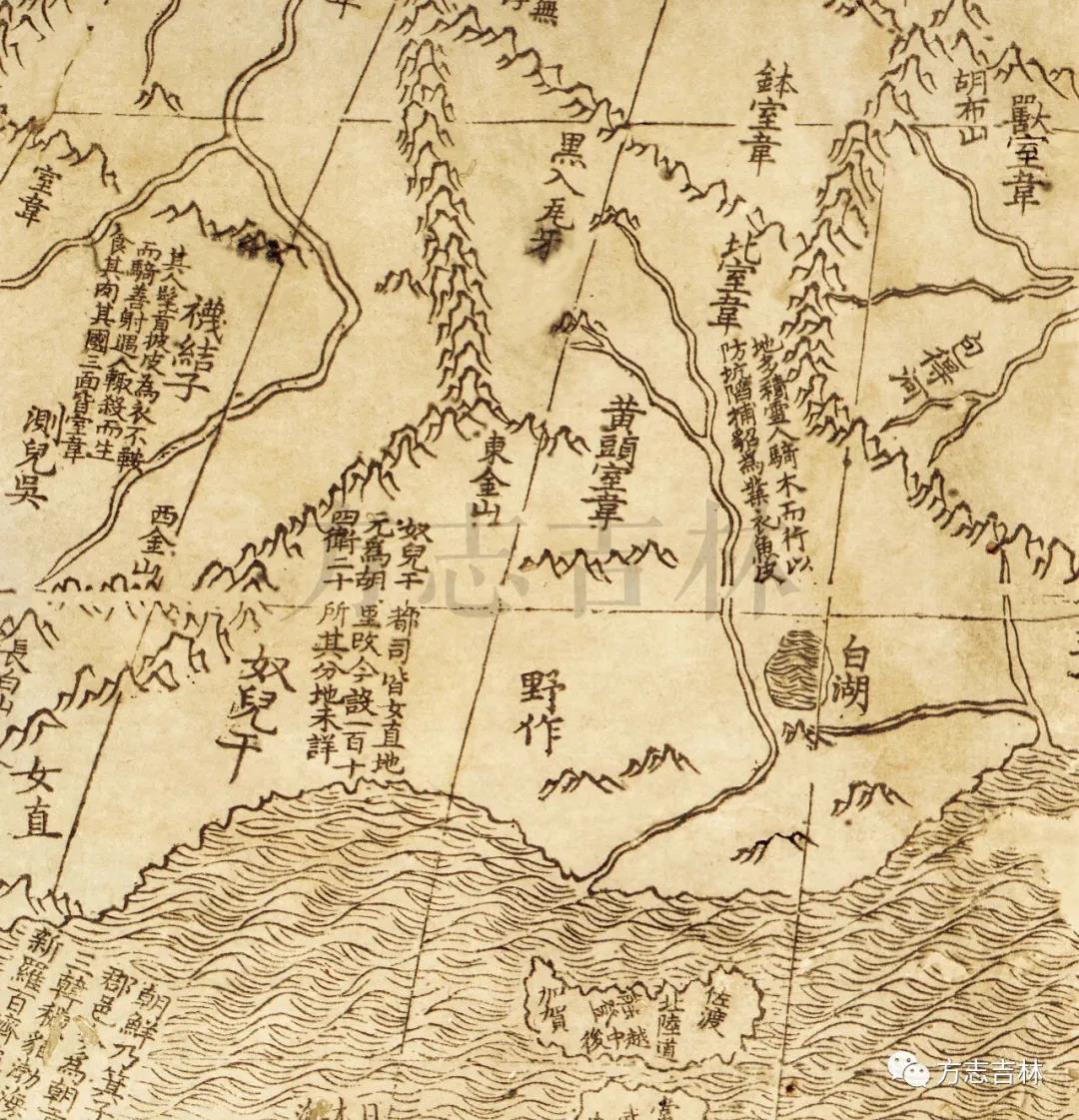

《坤舆万国全图》( 局部)

意大利传教士利玛窦在明万历三十年(1602 年)绘制,图中标注了“五国城”“长白山”“黄龙府”等地名,在图中还标注了“奴儿干”并配有文字说明

永乐十八年(1420年),为了加强对松花江下游及黑龙江江口地区女真人的管理,明朝在今吉林市开设船厂,造船运送军队和粮饷。吉林船厂的设立保证了奴儿干地区粮食及其他商品的运输,从而巩固了明朝对这一地区的管理,同时也推动了该地区的经济文化发展,加强了女真族与汉族的交流。直到宣德十年(1435年),明朝才正式停止在吉林造船,吉林船厂的造船事业也宣告结束。

在隶属于奴儿干都司的诸卫所当中,建州左卫系从建州卫之中析分出来,加上后来建立的建州右卫,三者并称“建州三卫”,是建州女真的重要组成部分,也是后来满族形成的重要基础。受明朝和朝鲜对其政策的影响,建州卫和建州左卫曾多次迁徙,但其治所的设置地均在今吉林地区境内❻。

❶彭建英.明代羁縻卫所制述论[J].中国边疆史地研究,2004(3).

❷程妮娜.东北史[M].长春:吉林大学出版社,2001:249.

❸李健才.从阿什哈达摩崖谈到永宁寺碑[J].文物,1973(8).

❹韩大成.明代交通运输散论[J].中国人民大学学报,1988(2).

❺陈相伟.明代扈伦四部乌拉部故址——乌拉古城调查[J].文物,1966(2).

❻孙明材.重评明朝在东北实施的羁縻政策[J].甘肃社会科学,2018(1).